ども!

ド底辺サラリーマンのけんいちです!

僕は哲学が大好きで、といっても学び始めたばかりなのですが、本を読んでいます。

でも、哲学って難しい言葉や聞きなれない単語が出てきたり、敷居が高い感じがしますよね。

「哲学を学びたいけど、何から読んでいいかわからないし、わかりやすい言葉で書かれた本が読みたい!」

そんな方にピッタリの超オススメ本を紹介します。

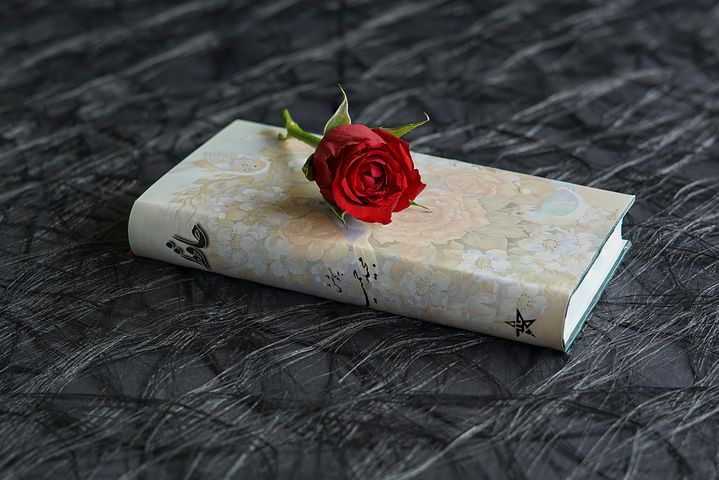

それはコチラ!

有名な哲学書50冊をそれぞれのポイントだけを平坦な言葉で要約してくれている本です。これを読めば哲学に興味がわくこと間違いなし!

(約5分で読めます)

こんな人に読んで欲しい!

・哲学の入門書を探している人

・新たな哲学書に出会いたい人

哲学を学び始める人や、もう読んでいるけど、まだ出会ったことのない哲学書を探している人にピッタリな本です!

この本の要点と僕が伝えたいこと

哲学の祖であるソクラテスから20世紀の哲学者の本まで網羅された完全版!

著者は哲学者の考えや言おうとしていることを中学生でもわかるような平坦な言葉で書いてくれているので本当にわかりやすい。

哲学は「日常に疑問を持つ」ということから始まります。そして人は昔も今も基本的な考え方は変わらない。古代の哲学でも現代に役立つことがたくさんあります。

自分の気に入った哲学書を見つけて、自分の知識や思慮を深めていき、自分の糧としましょう。

哲学書を読む心得

著者はまず冒頭に「哲学書を読む上での心得」というものを紹介してくれています。

1.あきらめずに、粘り強く、自分の頭で考えながら読む。

2.動機をすくい取るように読む。

3.繰り返し読む。

4.仲間と読む。

5.名を残した哲学者だからといって、必要以上に畏敬の念を抱かない。

ひとつずつ見ていきましょう。

『1.あきらめずに、粘り強く、自分の頭で考えながら読む』

哲学書は確かに難しい言葉で書かれていて、何を言っているのかさっぱりわからないことが多いです。笑

この本をまとめている著者でも、「難解すぎる」と言っている本もあります。

でも、哲学者とはいえ、同じ人間。

粘り強く読めば言わんとしていることがわかってくるということです。

『2.動機をすくい取るように読む』

哲学には時代の背景も大きく絡んでくることがあります。

そもそも、まずなんでこんなことを論じているんだろう?ということをキャッチすることが大切になってきます。

それを踏まえて読むと理解度がアップします。

『3.繰り返し読む』

著者は「哲学書は一回読んだだけではわからないから、古本に出せないくらいメモしまくって読み込むこと」と言っています。

根気強く読むことが大切ですね。

『4.仲間と読む』

哲学書を読んだら誰かと共有する事をこの本ではオススメしています。

読書好きな人は読書会などに参加した方もいるかと思います。

ひとつの答えというものがない哲学は、みんなで論じるから面白いと僕は思います。

哲学こそ読書会をやると楽しそうですね!(^^♪

『5.名を残した哲学者だからといって、必要以上に畏敬の念を抱かない』

内容がわからな過ぎても絶望せずに、「どんな哲学者も同じ人間だ」と思い、ビビることはないということです。

以上の5点が哲学書を読む上での心得です。

これから読む際も僕も意識したいと思います。

何度何度も読み込むこと!!

古代哲学でも現代に通じる

僕は歴史が大好きなのですが、「歴史は繰り返す」というのを本当に感じています。

2,000年前の人だろうと500年前の人だろうと現代を生きる人だろうと考えていることはほとんど変わらないのです。

僕はこの本で紹介されていたセネカという哲学者の話が好きでした。

セネカは紀元前4年~紀元後65年まで生きた方です。

ちょうどイエス・キリストと同じくらいですね。

セネカは「人生の短さ」について論じていました。

「人生そのものが短いと考えるのは間違っている。人生は、私たちの使い方次第で、短くなったり長くなったりする。それゆえ人生を浪費せず有効に使うのが大事だ。われわれは短い人生を受けているのではなく、われわれがそれを短くしているのである」

このことに気付くのが、時間を有効に活用するための第一歩である、とセネカは考えるのだ。(76-77pより引用)

セネカはこれに続き「仕事に忙殺されることを避け、時間を自分自身のために使うことが、時間を有効に活用して人生の長さを実感できる」と言っているそうです。

なんとも現代人にピッタリの言葉じゃないですか?笑

やらされているような仕事に忙殺されて時を過ごすのなんて死んでいるようなもの。

自分自身のために時間を使うような生き方をしたいなと強く思いました。

「我思うゆえに我あり」の真意

17世紀の哲学者デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という言葉は、哲学史上、一番有名な言葉ではないでしょうか。

僕も哲学を勉強する前からこの言葉は知っていました。

でもこれってどういう意味なのか知っていますか?

僕はよくわからなかったんですが、この本を読んでしっくりきました。

人は理性によって目の前の物事や世界のことを判断し認識することができます。

人が正しい理性を使って物事を判断すればみな同じ認識でいることができるはずというのがデカルトの根本的な考えでした。

しかし、理性の使い方が人それぞれ違うから犯罪を犯すような悪いことをする人もいるし、ボランティアするような良い人もいる。

根本的な共通する善悪ってあるのか?

など、疑問が浮かびます。

デカルトは「じゃ、何を信じることができるのか。すべてに共通する原理などあるのか」ということを考え、何事も疑うことから物事の共通の原理を探そうとしました。

人間の外部の世界だって、人はそれぞれ異なった認識や価値観というフィルターを通して物事をみているのですべてが同じかどうかと聞かれると疑わしい。

(赤い色だって人は共通して『赤』と認識しているが、それぞれ本当に見えている色が違うかもしれない)

人間の内部の気持ちだって人それぞれ感情が異なるので、どう感じるかはその人次第。

こう考えていくと「何一つ確実なものなんてない」と考えられます。

しかし、「こうして疑っている自分がいることは確かでゆるぎない事実だ」とデカルトは考えたのです。

それが「私は考えている、ゆえに私は存在しているんだ」という言葉に繋がったのです。

デカルトは欲望により沸き起こった感情を『情念』と呼んでいますが、「情念に左右されそうなときは落ち着いて、それを否定するのではなく、うまく使っていくこと。それが人生の醍醐味だ」とデカルトは言います。

自分の感情に左右されずに、落ち着いて対処し、その感情を味わって楽しむって、感情のコントロールのようで現代の心理学にも似てませんか?!

現代の人こそ、心がけるべきことなのかなとデカルトの要約を読んでいて感じました。

19世紀の哲学者のカントも、「人には生まれつきの認識装置(主観を通して物を見ること)がある」という『認識論』を唱えていました。

これもデカルトと似ているなと感じました。

やはり同じことを言っている人を見ると、「歴史は繰り返す」と改めて感じ、現代にも活かせることがたくさんあるなぁと思いました(^^♪

哲学の入門書にオススメ!

一部ご紹介しました。

他にもソクラテス、プラトン、アリストテレス、アウグスティヌス、ヘーゲル、ニーチェ、フッサールなどなど多くの哲学者が紹介されてます!

今回、僕なりの感じたことを書いたので少しわかりづらかったかもしれませんが、本書は分かりやすいのでご安心ください。笑

哲学者のある考えに対して、それぞれ現代でも有り得る例え話を書いてくれるのでスッと理解できます。

またこの人の本を読みたいなと思いました。

そしてこれをキッカケに「もっと読んでみたい」と思った哲学書があったので次はそれを読んでみようかと思います(^^♪

哲学の入門書に!

そして、この本をキッカケにまた新たな哲学者の本との出会いに!

オススメの1冊です。

最後までお読みいただきありがとうございました!

ではまた。

ざす。