ども!

ライフコーチのけんいちです!

『まだ見ぬ世界、自分に出会えるブログ』へようこそ。

このブログではライフコーチの観点から心が楽になる考え方をシェアしたり、オススメの本や映画の紹介をしたりしています。

このブログを通して知らなかったコトやモノに出会え、新たな世界が開けるかも?!

僕は読書が大好きで年間だいたい100冊くらいの本を読んでいます。

そんな僕が、オススメの本を紹介していきます。

今回ご紹介するのはコチラ!

皇后雅子さまの伯父様であり、戦国時代に非常に詳しい歴史研究家の小和田哲男先生の著書です。

武田信玄、豊臣秀吉の戦い方から徳川家康の家臣への対応、そして戦国武将が当時愛読していた本まで数々の叡智が詰まっています。

✔仕事で悩みがある人

✔職場でリーダー職の人

それでは早速紹介します!

(約5分で読めます)

この本の要約と感想

戦国時代は、群雄割拠の時代で皆が天下を取るために、そして、生き残るために必死だった。

そんな時代にしたたかに生きていた武将たちからは現代でも活かせる教訓がたくさんある。

部下のいるリーダー、人の才能を最大限に発揮させたい上司、人材発掘が担当の人事の人、さまざまな人に役に立つ戦国武将の叡智が凝縮!「こんなときあの武将ならどう考える?」という思いを馳せてみよう。

この本は、以下の章の構成で書かれています。

第1章 戦国武将のリーダーシップ

第2章 戦国大名の人材活用術

第3章 戦国日本の文化と教養

リーダーシップ、人材活用術から、第3章は私生活にも触れています。

いくつか紹介します。

家臣こそわが宝

徳川家康の言葉で「家臣こそわが宝」というのがあります。

その言葉の通り、家臣を大切にするということですが、徳川家康は、ある痛々しい経験からこの言葉を発しています。

徳川家康といえば、武田信玄にボロ負けしてしまった「三方原の戦い」がありますね。

ここで家康は800人もの家臣を失いました。

さらに、ほうほうの体で徒歩で逃げていた家康を見つけた家臣の夏目吉信という人は自分の馬を家康に与えて、家康はなんとか逃げ切ることができましたが、夏目吉信は武田信玄の追っ手に捕まり殺されてしまいます。

家臣が命を懸けて、家康を守ってくれたのです。

こうした経験から「今の命があるのは家臣のおかげ」と肝に銘じ、「家臣こそわが宝」という言葉が生まれました。

現代でも偉そうにしてる組織のトップの人っていますよね(汗)

自分の部下や社員を「宝」だと思っている人はどれくらいいるんでしょうか...

周りがイエスマンばかりでは成長しない

武田信玄は、部下からの進言によく耳を傾けていたそうです(ダジャレじゃないですよ笑)

信玄の命令に背いた部下もいて、ただ、部下の考えを聞いて納得したらそれを許したそう。

信玄は、「自分と同じ考えの者ばかりを周りに置きたくはない」といっているわけで、さしずめ、いま風ないい方なら、「イエスマンばかりに取りまかれるのはご免だ」ということになろう。(91pより引用)

社長の周りが、ヘコヘコして言うこと聞く人ばかりだったらその会社は成長しないでしょう。

違う意見があるからこそ、その摩擦で成長できるのです。

いい摩擦を受け入れられるリーダーになりたいですね。

戦国武将の愛用の書

僕が個人的に興味深かったのは、戦国武将の愛読書が紹介されていたことです。

例えば、徳川家康は、読書家で有名です。

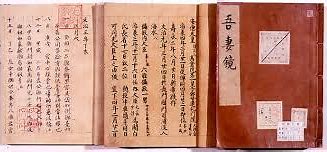

鎌倉時代に出来た『吾妻鏡』をよく読んでいたようです。

『吾妻鏡』は、源頼朝から6代目将軍の宗尊親王までの将軍の歴史が書かれています。

徳川家康も、幕府を開くうえで、参考にしたんでしょう。

他にも、様々な武将に人気だったのは、中国の『論語』だったり『孫氏の兵法書』がよく読まれていたようですね。

歴史的ベストセラーは、ずーーっと読まれていくんだなぁと感じました。

他にも、いろんな武将の読んでいた本が紹介されていますので、ぜひ(^^♪

ビジネスマンは歴史から学べ!

歴史が違えばもちろん環境も違います。

戦国時代なんて生きるか死ぬかの瀬戸際を生きてきた人たちばかりですから、今の僕らには想像もできないような生活をしていたのでしょう。

でも、同じ人間。成功もあれば失敗もある。

歴史の人たちからは学べることたくさんありますし、戦国時代の名将たちも、さらにその歴史から学んでいます。

「歴史は繰り返す」

とはよく言われたものですね。

過去の歴史から学び、それを今の自分に活かして成長につなげていきましょう!

僕は武田信玄を見習って、自分にとって耳の痛い話も受け入れるように意識していきたいと思います(>_<)笑

他にも面白いエピソードや教訓がたくさん書かれているのでぜひ。

最後までお読みいただきありがとうございました!

ではまた。

ざす。